この戯曲は、鹿児島県伊佐市地域おこし協力隊の活動として、同市内の郡山八幡神社にて昭和29年に発見された中世の落書きを元に創作したものです。

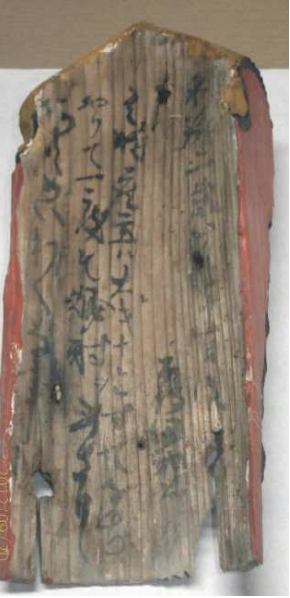

中世の落書き

永禄二歳 八月十一日 作次郎 靍田助太郎

その時座主は 大キナこすてをちやりて 一度も焼酎を下されず候

何ともめいわくな事哉

訳…永禄2年(西暦1559年)8月11日 作次郎 靍田助太郎 その時の座主は大変なケチで一度も焼酎を飲ませてくれなかった。なんと迷惑なことか

この落書きの「焼酎」の文字は現在日本で確認される「焼酎」の最古の文字となっており、この木片は鹿児島県の有形文化財に指定されています。悪口を綴った落書きが数百年の時を経て文化財になっているなんて面白いと思いませんか?

伊佐は「黒伊佐錦(大口酒造)」「伊佐美(甲斐商店)」「伊佐大泉(大山酒造)」に代表される焼酎どころです。

私は伊佐市の地域おこし協力隊として、この落書きを元に劇を作りたいと思いました。時は中世、ケチな座主と2人の大工……ときたらそれは狂言にするしかないですよね。というわけで本作は狂言のスタイルを借用して書かれています。(実際の上演にあたっては和泉流狂言師 河野佑紀さんから所作・舞などのご指導をいただき、台本についても推敲のアイデアをいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。)

戯曲 だれやめ狂言『大工の落書』

目付け柱とワキ柱にはそれぞれ木鼻が飾られている。

座主、続いて助太郎、作次郎が登場。

座主 これは、この社の別当でござる。いまだ戦乱の世の中なれど、我が八幡宇佐宮の工事も両人の宮大工によってまんまと事が運び、大変喜ばしいことでござる。早速両人を呼び出だしてねぎらい、焼酎を飲ましょうと存ずる。……イヤイヤ、某たった今思い出したところによれば、「職人というものは、一度飲み始めたらキリがない」というものじゃによって、やはり焼酎は出さず、礼だけ述べるにしょう。ヤイヤイ、助太郎作次郎、あるか?

両人 ハアー。

座主 いたか?

両人 お前に

座主 汝らを呼びいだすは別のことでもない。いまだ戦乱の世の中なれど、この八幡宇佐宮の工事も汝らの働きによってまんまと事が運び、大変喜ばしいことじゃなあ。

助太郎 いずれ、

両人 喜ばしいことでござる。

座主 特にこの柱貫の木鼻などは、とりわけよう出来て某は大果報者じゃ。

助太郎 ご満足あられまするか?

座主 もはやこの世の願いはざっとすんだ。

助太郎 それほどでござるか。

座主 なかなか。

助太郎 これは

両人 一段とようござりましょう。

助太郎、作次郎に、

助太郎 作次郎、なんと今のをお聞きゃったか。

作次郎 いかにも承ってござる。

助太郎 座主は我らの工事に大果報者と大喜びじゃ。

作次郎 聞こえた。

助太郎 もはやこの世の願いはざっとすんだとおしゃった。

作次郎 それも聞いた。

助太郎 今宵は焼酎が出ること間違いなかろう。

作次郎 おびただしいほどに出よう。

助太郎 浴びるほどに飲もう。

作次郎 ずんばいずんばい飲もう。

両人 はっはっはっはっはっは。

助太郎、座主の前に座り手を差し出す。

座主 これは如何なこと。汝は何をしている?

助太郎 工事は如在なくことが運びましたによって……。

座主 ハテ? 何か欲っしているように見ゆるが……。そうか、代金か。明日持たせるによって心安うお待ちやれ。

助太郎 これに乞うは銭のことではござりませぬ。

座主 銭ではない? して何を乞おうぞ?

助太郎 合点が行きませぬか?

座主 知らぬ。

助太郎、作次郎に、

助太郎 あれは呑気な座主じゃ。なんとしょうぞ。

作次郎 持ち上げるがよかろう。

助太郎 なるほど。持ち上げてみょう。

助太郎、座主に、

助太郎 座主。

座主 なんじゃ。

助太郎 聞くところによりますると、この大社は、大変な由緒をお持ちと承ってござる。

座主 その通りじゃ。

助太郎 本社殿は建久五年、菱刈氏の始祖菱刈重妙が領内を巡視の折、一翁より「われは豊前の宇佐八幡である。われをここに祭れば、汝の子孫を守護し、その栄福を祈るであろう。」と言われた通り、豊前宇佐八幡の神霊を勧請し建立したのが始まりのことと承ってござる。

座主 はんんんんああ!

助太郎 身共は大工でござるによって、建物をつまびらかに見たところ、都の風情に琉球の情調が織りなす誠に美々しいものでござる。

座主 これ。持ち上げるでない。

助太郎 ゆくゆくは国の財となりましょう。

座主 国の財?

助太郎、膝をつく。

座主 おぬしは先ほどから何をしておりゃる?

助太郎 まだ合点が行きませぬか?

座主 知らぬ。

助太郎、作次郎に、

助太郎 誠に呑気な奴じゃなあ。

作次郎 これは、晴れ晴れと頼むがよかろう。

助太郎 心得た。

助太郎、座主に、

助太郎 おい座主。

座主 なんじゃ。

助太郎 身共らは、酒が飲みとうござる。

座主 ナニ酒が飲みたい?

助太郎 なかなか。

座主 ならぬ。

助太郎 何となりませぬか?

座主 酒というものは「物に狂うも五臓ゆえ酒の仕業と覚えたり」とも言うように、間違いの発端じゃによって、出しはせぬ。

助太郎 イヤイヤ、酒というは漢代の昔より「酒は百薬の長。めでたい会合でたしなむ良きもの」と言うように、大変ありがたいものでござる。

座主 エエイ、ならぬ。

助太郎 この……こすてもの!

作次郎 それは言い過ぎじゃ!

座主 それがしにこすてものとは、がきめ!

助太郎 あいた!

座主 がきめ!

作次郎 痛い!

座主 某はもはや帰る。

助太郎 アア申し、座主、

作次郎 座主。

助太郎 座主。

作次郎 座主……。

座主、退場。

助太郎 出られた。

作次郎 お出やった。

助太郎 さてもさてもあの御坊ほどこすてな者はござらぬ。

作次郎 誠にあれほどケチケチした者はござらぬ。

助太郎 労いに一口飲ませてくれりゃあよかろうものを。

作次郎 一口で済むものをなあ。

助太郎 楽しみが消えた。

作次郎 泡となった。

助太郎 わごりょのせいじゃ。

作次郎 ナニ身共のせいとな?

助太郎 おのれが持ち上げてみようと申したが悪い。

作次郎 それはわごりょの持ち上げ方が悪い。

助太郎 ナント。

作次郎 社殿の由緒をくどくどと座主に語るは失礼じゃ。

助太郎 ナニ。

作次郎 また、晴れ晴れと頼む折も、「漢代の昔より酒は百薬の長」などと申すも失礼じゃ。

助太郎 失礼か。

作次郎 わごりょは学をひけらかす癖がおりゃる。さらにまた、

助太郎 まだおりゃるか。

作次郎 木鼻をこしらえたは身共じゃ。それを「ご満足あられまするか?」などとまるでわごりょがこしらえたように申すは浅ましい。酒の出ぬはわごりょの浅ましさゆえじゃ。

助太郎 ナニ身共の浅ましさゆえとな?

作次郎 その上短気じゃ。

助太郎 それならば申すが、わごりょがこれのお役につけたは身共の口利きあってのことじゃ。わごりょ一人ではとてもこのような社殿のお役はかかりますまい。

作次郎 ナント。

助太郎 朝寝坊に昼寝坊。わごりょに勤めがあるは身共の口利き。感謝されこそすれ、身共を非難するとは何事でおりゃるか。

作次郎 ならば申すが、わごりょが身共にお役を頼むは、身共の腕欲っしてのこと。わごりょこそ身共なしでは、勤めにつけまするまい。

助太郎 おのれ抜かしよるか。

作次郎 おんでもないこと。

両人、対峙する。

両人 イ、イヤアアアアアア。イ、イヤアアアアアア。

ヤットナ!

イ、イヤアアアアアア。イ、イヤアアアアアア。

助太郎 ヤットナ!

作次郎 なんとする。

助太郎 ヤットナ!

作次郎 なんとする。

助太郎 取ったぞ!

作次郎 これはなんとする。

助太郎 イ、イヤアアアアアア。イ、イヤアアアアアア。

作次郎 あぶのうござる。あぶのうござる。

助太郎 己のような奴はこうしておいたがよい。(投げる)

作次郎 ゴテン。

木鼻が外れる。

両人 ワア!

助太郎 これは如何なこと。木鼻が抜けた。

作次郎 粗相をした。

助太郎 ……申し。

作次郎 ……何じゃ。

助太郎 諍いを起こしたとて互いに得はない。和解いたそう。

作次郎 その通りじゃ。和解いたそう。

助太郎 それにしても、飲まれぬと思えばひとしお焼酎が飲みたいなあ。

作次郎 飲まれぬと思えばなおなお焼酎が飲みたいことじゃ。

助太郎 イヤ、致しようがある。

作次郎 何とする。

助太郎 あるつもりで飲もう。

作次郎 何じゃ。あるつもりで飲もうとは、無きままに飲むということか?

助太郎 その通りじゃ。

作次郎 そちは気が違うたか。

助太郎 わけもない。朝見る夢に想う人が現れれば、夢覚めた後も心なお踊ることと同じく、形無きものが真実無いとは言えぬ。

作次郎 これは、もっともじゃ。

助太郎 作次郎、酌をしておりゃれ。

作次郎 面白い。つぐぞよ。

作次郎 ソリャ、ソリャ、ソリャ、ソリャ。ソリャ。

助太郎 オオ、あるある。

作次郎 サアサア、飲め飲め。

助太郎 心得た。

助太郎、焼酎を飲む。

助太郎 さてもさてもうまい焼酎じゃ。

作次郎 なんと良い焼酎か。

助太郎 焼酎の風味がほうほうと香るわ。

作次郎 どれどれ。今度は身共が飲もう。

助太郎 それがよかろう。ソリャ、ソリャ、ソリャ、ソリャ、ソリャ。

作次郎 オオ、あるある。

助太郎 サアサア、飲め飲め。

作次郎 心得た。

作次郎、焼酎を飲む。

作次郎 さてもさても結構な焼酎じゃ。

助太郎 そうであろう。

作次郎 ちっと酔うた。

助太郎 ナント。もう酔うたか。

作次郎 なかなか。

助太郎 また身共に飲ませてくれ。

作次郎 ソリャ、ソリャ、ソリャ、ソリャ、ソリャ。

助太郎 オオ、あるある。

作次郎 サアサア、飲め飲め。

助太郎 心得た。

助太郎、焼酎を飲む。

助太郎 飲めば飲むほどうまい焼酎じゃ。

作次郎 また身共も飲もう。

助太郎 ソリャ、ソリャ、ソリャ、ソリャ、ソリャ。

作次郎 オオ、あるある。

助太郎 さあさあ飲め飲め。

作次郎 心得た。

作次郎、焼酎を飲む。

作次郎 飲めば飲むほどうまい焼酎じゃ。……てげえ酔うた。

助太郎 こりゃざっと酒盛りになった。さあさあ、肴に一さしお舞やれ。

作次郎 このように酔うていてなんと舞が舞わるるものじゃ。

助太郎 それが面白い。ひらにお舞やれ。

作次郎 それならば舞おうほどに地を謡うておくりゃれ

助太郎 心得た。

作次郎、舞う。

〽︎北嵯峨の踊りは つづら帽子をシャンとして

踊る振が面白い 吉野初瀬の花よりも

紅葉よりも 恋しき人は見たい物じゃ

所々御参りゃって とう下向めされ

科を乳母が負ましょ

作次郎 ハッハッハッハッハ。

助太郎 ヨイヤヨイヤ。

作次郎 不調法をした。今度はわごりょが舞わしめ。

助太郎 イヤイヤ、身共は足がフラフラして舞わるるものではない。

作次郎 それが面白い。ひらにお舞やれ。

助太郎 それならば舞おうほどに地を謡うておくりゃれ

作次郎 心得た。

助太郎、舞う。

〽︎ 子抱いたやれやれ 子抱いたやれやれ

殿にかくしてまどろもとすれば

窓から月が がんがとさすはの

やれ干せや袖ほそ 軒に干せや細布

今宵の月はめでたい月夜じゃ

助太郎 ハッハッハッハッハ。

作次郎 ヨイヤヨイヤ。

助太郎 不調法をした。

作次郎 さて助太郎。

助太郎 なんじゃ。

作次郎 わごりょは字が書けたな。

助太郎 なかなか。身共は学があるによって字が書ける。

作次郎 あのこすてな座主に目にものを見しょう。

助太郎 面白い。なんとして目にものを見する。

作次郎 これじゃ。

助太郎 木鼻をなんとする?

作次郎 裏に書け。永禄二歳八月十一日。

助太郎 永禄二歳八月十一日。

作次郎 作次郎。靍田助太郎。

助太郎 作次郎。靍田助太郎。

作次郎 その時座主は、

助太郎 その時座主は、

作次郎 大キナこすてをちやりて

助太郎 大キナこすてをちやりて

作次郎 一度も焼酎ヲ不被下候

助太郎 一度も焼酎ヲ不被下候

作次郎 何ともめいわくな事哉

作次郎 何ともめいわくな事哉

両人 ハッハッハッハッハ。

座主、焼酎を持って登場。

座主 最前、両人の者に酒を飲ませぬよう企んだが、このめでたき日に酒を振る舞わぬは、こすてのすること。度をこさぬほどにすれば、多少飲ませても問題なかろう。ヤ、はや酒盛りの声が致す。

助太郎と作次郎、酒を飲んでいる。

座主 ハテ? あれは何を飲んでおるのじゃ?

助太郎 ヤ、あれは座主の月影に見ゆるが。

作次郎 誠に、座主の月影に見ゆる。

助太郎 ハテいな事の。一度帰ったが、なんとあそこにいしょう?

作次郎 某が思うは、座主は大変なこすて者によって、我らの焼酎を欲する座主の御執心があそこに月影となって現れたものであろう。

助太郎 そうじゃそうじゃ。定めてそのようなことであろう。

両人 はっはっはっは。

座主 これは如何なこと!

助太郎 ヤ、月影が動いた。

作次郎 あれは月影ではない。

助太郎 真実の座主じゃ。座主、

両人 ご許されませ。

座主、振り上げた手を下ろして、

座主 酒は……

両人 酒は……?

座主 酒は百薬の長。めでたき会合でたしなむ良きものである。

助太郎 オオ、酒じゃ酒じゃ。

作次郎 本物の焼酎じゃ。

座主 この度の工事、誠に大儀であった。焼酎を飲ませてやろう。

助太郎 これは、なんと腹の太い御坊様じゃ。

作次郎 誠に神仏のごときお方じゃ。

座主 それに待て。

両人 心得ました。

作次郎、助太郎に、

作次郎 助太郎、木鼻の落書き何といたそう。

助太郎 一度書いたものは消えぬによって、こっそり元に戻さしょう。

作次郎 何として戻す?

助太郎 酒の肴に。

座主 何をしておりゃる?

助太郎 何もござらぬ。

座主 では、酌を受けられい。

助太郎 滅相もござりませぬ。まずはお前から飲ませられませ。

座主 某は両人に失礼をしたによって、まず両人から飲ませられい。

作次郎 イヤイヤ、身共らはさんざん無き酒で酔いましたによって、まずはお前から飲ませられませ。

座主 なんと、両人が最前、飲んでいたのは無き酒であったか。

両人 左様でござる。

座主 はっはっはっはっは。それはたくましいことじゃ。では、申し出に甘えて身共から参ろう。

助太郎 それがようござりましょう。ドブ、ドブ、ドブドブドブドブ。

座主 オオ、あるある。

座主、焼酎を飲む。

座主 さてもさてもこれはうまい伊佐焼酎じゃ。

助太郎 それでは酒の肴に一さし舞いましょう。

座主 それは面白い。平に舞わしめ。

助太郎 心得えました。

〽︎国の財はみちのくの、高きところに治るる 高きところに治るる

作次郎、最初ぼうっとしていたが助太郎の合図を受け、慌てて舞の中で木鼻を元の場所に打ち付ける。舞い終わり、

両人 めでとうござる。

座主 これは珍しい舞じゃ。

両人 大工風でござる。

座主 大工風?

両人 左様でござる。

座主 ハッハッハッハッハ。

助太郎、作次郎に、

助太郎 これは身共らの秘密じゃ。

作次郎 未来永劫の秘密じゃ。

座主 さて、今度は身共が酌をしよう。

助太郎 これは、

両人 かたじけのうござる。

座主、両人に酒をつぐ。

座主 ドブ、ドブ、ドブドブドブドブ。

助太郎 オオ、あるある。

座主 ドブ、ドブ、ドブドブドブドブ。

作次郎 オオ、あるある。

座主 サアサ、お飲みゃれ。

両人 心得ました。

両人、焼酎を飲む。

助太郎 さてもさてもこれはうまい焼酎じゃ。

作次郎 無き酒もうまいが、ある酒はなおうまい。

三人 ハッハッハッハッハ。

座主 皆で連れ舞いにしょう。

助太郎 これは一段と、

両人 ようござりましょう。

〽︎高熊山の庭遊び。高熊山の庭遊び。

五百八十年七廻り。五百八十年七廻りまでも。

めでたけれ。

結

語句

座主(ざす)…住職最上位の別称。郡山寺の住職が別当として郡山八幡神社も管理したと思われる

大果報者…しあわせもの

こすて…ケチ

わごりょ…あなた

身共(みども)…わたし

木鼻(きばな)…建築用語。柱から突き出た部分のこと

五百八十年七廻までも…一周が60年なので、580年+60年×7=1000年で、転じて「いつまでもいつまでも」の意

参考文献

『狂言集・上下巻』日本古典文学大系

『伊佐錦読本』大口酒造株式会社

本作は2022年8月11日、たくさんの方々の協力の元、郡山八幡神社の境内にて無事初演を迎えることが出来ました。この場を借りて上演関係者の皆様と、ご来場いただきました皆様に感謝申し上げます。

だれやめ狂言『大工の落書』上演関係者

出演

座主…西元麻子

助太郎…川村美由喜

作次郎…石神朋子

後見…島田佳代(以上 演劇集団非常口)

狂言指導…河野佑紀(和泉流狂言師)

司会…西和博(演劇集団非常口)

柱製作…金山智則(地域おこし協力隊OB)

舞台監督…岩永忠治(伊佐市文化会館)

ポスター題字…岩下大志郎(市役所 地域振興課)

ポスターレイアウト…黒木睦美(市役所 企画政策課)

協力…岡下臣廣(郡山八幡神社総代会)、渕之上俊典(渕之上酒店)、川原酒店、甲斐商店、大口酒造、大山酒造、原田純一(伊佐市歴史資料館)、原田義壽(市役所 地域振興課)、大口図書館、山下和弘(牛尾校区コミュニティ協議会)、兵底透(郡山八幡神社総代会)、郡山・木崎・高柳自治会の皆さま、若宮健太郎(市役所 企画政策課)、池島直矢(市役所 総務課)、大口ふれあいセンターの皆さま、菱刈環境改善センターの皆さま、高熊荘、市役所企画政策課・伊佐市教育委員会文化スポーツ課

出店…川野恭和(陶芸家/艸茅窯)、小野鉄真(陶芸家/神月窯)、佐野るり(土器作家/地域おこし協力隊)、中村由佳(ユッカ鍼灸治療室/地域おこし協力隊OG)

SPアドバイザー…河野英二(市役所 地域振興課)

主催…伊佐市役所 地域振興課

脚本・演出…西上寛樹(伊佐市地域おこし協力隊/シナリオ工房天邪鬼)

本作の著作権は作者に帰属します。有償・無償に関わらず作者の許可なく本作の一部または全てを上演したり、コピーしたりして配布することはできません。